诗墙画僧髡残的奇辟奥境

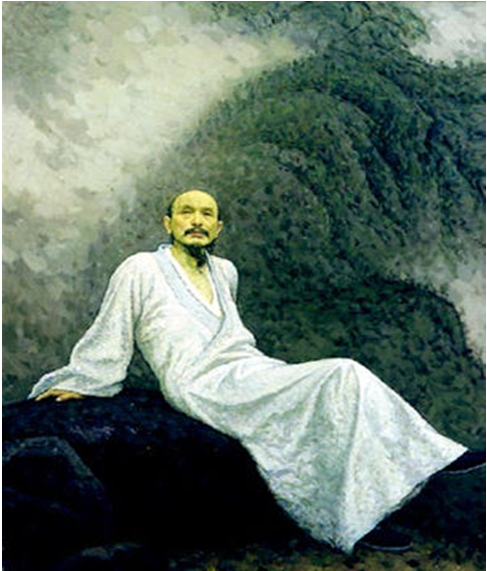

中国常德诗墙上选刻有髡残的一幅画作《幽栖图》(下图)。

此外,中国常德诗墙《名贤题咏》、《兰芷风华》篇还分别刻录了髡残的三首诗:

古 意

瘗琴峨眉巅,知音何寥寥。

埋骨易水旁,侠士魂难招。

物性不可违,岂必漆与胶。

尝恨士不遇,白首空潇骚。

题山水画

把茆盖在玉屏中,四面森森几树松。

我伴文殊分半座,任它狮象立门风。

自题山水轴

十年兵火十年病,消尽平生种种心。

老去不能忘故物,云山犹向画中寻。

画、诗如其人,髡残的画与诗反应了髡残本人的人生与画风,其传奇人生和画艺高风不仅名震清初,而且对后世产生了深远的影响。

传奇人生

作为被选入中国常德诗墙的本土历史文化名人,髡残的人生与佛禅、画艺结下了不解之缘,并充满传奇色彩。

髡残(1612-1692),生于明万历四十年,俗姓刘,出家后名髡残,字介秋(或作介丘、介邱),又字石谿,号白秃、天壤残道者、石道人等,湖广武陵(今湖南省常德县)人。髡残是著名的清初四僧(“四僧”是指原济﹤石涛﹥、朱耷﹤八大山人﹥、髡残﹤石溪﹥、渐江﹤弘仁﹥)之一。

明崇祯三年(1630),髡残十九岁时,父母强迫他成婚,他坚决不从,“有来议婚者,师大骂绝之”,并且从此就放弃了举业,性情的刚烈在此已初露端倪。关于髡残出家的确切年月,一直有争议。程正揆和钱澄之都是与髡残交往密切的好友,但在他们各自为髡残作的传中,对于髡残究竟何年出家,记载却颇有出入。

程正揆在《石溪小传》中说髡残“廿岁削发为僧,参淡诸方,皆器重之”。而钱澄之则认为髡残是在二十七岁时削发为僧的。关于髡残出家的情状,尚有两段较具体的描写。

其一载周亮工《读画录》卷二:“一日,其弟为置毡巾御寒,公(髡残)取戴于首,临镜数四,忽举剪碎之,并剪其发,出门径出,投龙三三家庵中。旋历诸方,参访得悟。”

其二则为钱澄之的《髡残石溪小传》:“崇祯戊寅,时年二十七矣。自念居家,难以脱离。一夕大哭不已,遂引刀自剃其头,血流被面,长跪父床前,谢不孝罪。父知其志坚,且业已剃,遂听从之。龙先生闻之大喜,曰:‘此大丈夫事,不可小就。’教令看话头,有省益,令游江南参学。”

随后,髡残就听从龙先生(即龙半庵、龙三三,同乡礼佛人士)的建议,云游到了南京。据说他在南京时,曾遇一老僧,问他出家本末。髡残述说之后,老僧以为与自己情况无异。老僧已得云栖大师(云栖袾宏(1535-1615),俗姓沈,名袾宏,字佛慧,别号莲池,因久居杭州云栖寺,又称云栖大师。与紫柏真可、憨山德清、藕益智旭并称为“明代四大高僧”)剃度,髡残因此也请悬挂了云栖大师遗像,拈香礼拜为师。那老僧替髡残取名智果。髡残回到湖南后,就居住在桃源余仙溪上,在龙先生的督导下苦心参悟禅理。

崇祯十七年甲申(1644),清兵进关南下,髡残隐匿在桃源避兵祸,在山中历尽艰险。他自己晚年也常回忆起这段战乱时期的艰难岁月,据程正揆《石溪小传》云:“每常言甲申间,避兵桃源深处,历数山川奇僻,树木古怪,与夫异兽珍禽、魈声鬼影,不可名状。足迹未经者,寝处流离。或在溪涧枕石漱水,或在峦巘猿赴蛇委,或以血代饮,或以溺暖足,或藉草豕栏,或避雨虎穴。受诸苦恼凡三月。”

清顺治十一年(1654),髡残已四十三岁,他再次云游南京,先后住在城南大报恩寺、栖霞寺及天龙古院,而在牛首祖堂山幽栖寺时间最长,共十余年直至寿终。髡残的性格比较孤僻,“鲠直若五石弓。寡交识,辄终日不语”。他对禅学有很深的修养,能“自证自悟,如狮子独行,不求伴侣者也”。

髡残深得当时的高僧觉浪、继起、檗庵等的器重,《读画录》说他受衣钵于浪杖人,“杖人深器之,以为其慧解处,莫能及也”。这位浪杖人即觉浪,是南京大报恩寺和栖霞寺的主持,当时的名僧。其时,报恩寺正校刊《大藏经》成立藏社,由松影上人主持,髡残和庐山僧韶雪藏等人就在藏社中担任校刊,后因松影上人去楚,髡残遂代领其事。

苏州灵岩寺的主持继起,对髡残也很钦佩,将他视为平辈。他曾写信邀请髡残到灵岩来,共同畅谈佛法,信中称赞髡残这种节烈不屈、宠辱不惊、始终倔强的性格,是当时僧人中所少有的。

这位继起,即释弘储,晚号退翁,是僧人中的明遗民,佛学精邃,在明末清初的禅林中有很高的声望,许多明季遗老,如南明唐王朱聿键的相国熊开元、司农张有誉等都拜他为师。

髡残在南京时,除了与佛门弟子往来外,也与顾炎武、钱谦益、张怡等人往来,互以诗文酬唱;而他的画学,此时也已有相当的造诣,自成一家,受到周亮工、龚贤、陈舒、程正揆等人的推崇,使得他在当时南京的佛教界和文艺界都有很高的地位。

朋友中,与髡残最相投契的要数程正揆。髡残研究禅学时,曾几次坐关,住在幽栖山的绝顶,锁关不出,屋里只一铛一几。每一次坐关,或一年,或二年,就是同寺的僧人也很少见到他。只有程正揆可以径直闯进去找他。《石谿小传》说程氏有一次到山,破门而入,彼此瞠目而笑,于是共榻而卧,彻夜畅言不倦。又出关洗浴,一起扶杖出游,全寺的僧人都引以为奇事。有时髡残到南京城里医病,就寄寓在程氏家,或共同观赏书画或合作书画,或以书画互相酬赠。至今尚能见到两人合作的画传世。程正揆又号青谿道人,在当时也有很高的画名,与髡残并称“二谿”。

清初的南京,为东南最大的都会,画家众多,髡残能够在这样一个人文荟萃之地独领画坛风骚,说明了他的画已自成一家,出时流之上。髡残的画艺,于四十岁左右开始成熟。自从到了南京以后,生活安定,遂进入创作的高峰。他现存作品上的纪年,最早是1657年,而以1660年后四年为最多。

髡残从事绘画,要比别人更艰难,付出更多的心血。他的一生都在受病痛折磨,这可能和他早年避兵桃源深处,遭到风寒侵袭有关。晚年,他的病势愈重,邓显鹤《石谿小传》云:“石谿身颀面皙,头白如雪,冬夏一秃顶,身臂少受寒湿,时作痛甚厌苦之。”程正揆也说他:“善病若不暇息,又不健饭,粒入口者可数也。”看来他不仅有关节风湿病,还患有严重的胃病。但他的壮志从未被消磨,一旦病痛稍减,就潜心作画,勤奋异常。他尝自题《溪山无尽图卷》云:“大凡天地生人,宜清勤自持,不可懒惰。若当得个懒字,便是懒汉,终无用处。出家人若懒,则佛相不得庄严而千家不能一钵也。残衲时住牛首山房,朝夕焚诵,稍余一刻,必登山选胜,一有所得,随笔作山水画数幅或字一两段,总之不放闲过。所谓静生动,动必作出一番事业,无愧天地间。”

据南京文管会所藏的髡残《浅绛山水图》,上题语云:“我来黄山已年余,登顶苦无缘攀枝,…….”台湾故宫博物院所藏的髡残《山高水长图》,上题云:“余住黄山时,每四序之交,令人难以摹想……”。从以上画中题语可知,髡残在黄山住了将近一年时间,“掣笔寄食法海庵”,他的目的非常清楚,到黄山直师造化,从而提高自己的绘画造诣。现据上海博物馆所藏的髡残《黄山道上图》题语得知,他从1660年8月离开黄山回南京。大自然陶冶了他胸中的丘壑,笔墨日趋精进,回南京以后,绘画作品日益增多,其中以黄山为题材的山水作品不下十数幅。从传世的作品中可以看出,他从黄山回来以后,作品中的构图、笔墨为之一变。

髡残的晚景比较凄凉,居住的祖堂遭受了一场火灾,他的佛书经卷、文具器物都化为灰烬,因而他非常痛心,说自己“依旧是昔时一丝也无底人”。自后他身体越来越虚弱,目光迟钝,精力衰疲,时有昏昏欲睡之意。加上早年的风湿病、胃病及疥癣不时发作,使他痛苦不堪。他在给张怡的信中说:“老来通身是病,六根亦各返混沌,惟有一星许如残灯燃,未可计其生灭,既往已成灰矣。”疾病的折磨使他心灰意冷。平时交往的知心师友觉浪、继起、周亮工等人相继去世,程正揆又离开南京回到家乡去了,他感到孤独,非常伤感。他预感自己生命之灯快燃完了,于是将生平所喜爱的玩物和古铜器分散与人,按自己的构思请了一位画工作了一幅《罗汉出山图》,并亲书一联:“剜尽心肝博得此中一肯,留此面目且图在后商量。”从此绝笔再不作画写字,并嘱托僧人,在他死后将遗骸焚化,投入江流之中。示寂后,僧人遵嘱将其骨灰投入长江边上的燕子矶下。一代大师,随着江河的流逝而消失了。

他死后十几年,有一个盲僧人,请工匠在燕子矶绝壁刻了“石谿禅师沉骨处”几个大字以纪念他。

上世纪九十年代,常德市委、市政府在修建中国常德诗墙时,将髡残作为本土重要历史文化名人纳入诗墙修建范畴,选刻的髡残画作与诗成为诗墙的亮点之一。

画艺高风

髡残的画艺精深高古,幅幅均是精品力作,由于篇幅所限,诗墙修建时只能选刻一幅,经专家反复斟酌,最后选定其代表作之一《幽栖图》上墙。关于髡残的画艺,历代方家评品赞誉颇多,张庚《国朝画征录·髡残传》云:“石谿工山水,奥境奇辟,缅邈幽深,引人入胜。笔墨高古,设色精湛,诚元人之胜概也。此种笔法不见于世久矣!”这段话说明髡残的画深得元季四大家的精髓。

从现在髡残画迹看,其画风与元季四大家中的王蒙最相接近。王蒙号黄鹤山樵、黄鹤樵者。他的画气势磅礴,纵横变化,离奇高妙。善用密体,有所谓牛毛皴和解索皴之称,渴笔与焦墨则有“干裂秋风,润含春雨”之感。观髡残的画,山石皴法也多用披麻解索皴,笔法明显得之于王蒙。构图繁复,气韵苍浑,境界幽深之意蕴亦与之相类。

如他的《苍翠凌天图》轴(上图),崇山叠嶂几乎占据了整幅画面,山间古木丛生,近处茅屋数间,柴门半掩,远方山泉高挂,楼阁巍峨。山石树木用浓墨描写,干墨皴擦,又以赭色勾染,焦墨点苔;远山峰顶,以少许花青勾皴。全幅景物茂密,峰峦浑厚,笔墨苍茫,意境深幽。

除王蒙外,还可从髡残的画中品得“元四家”之一黄公望的旨趣。黄公望的山水,蕴含山川之情韵,笔墨简练沉郁,笔势雄伟,在元朝时已被推为四家之首。自明末董其昌起,直到清代的“四王”,无不拜伏于黄公望的门下,以至清朝山水画几乎“家家一峰,人人大痴”(黄公望号一峰道人,又号大痴),争相效仿,髡残也深受其益,曾自题画册云:“一峰道从笔墨三昧证阿罗汉者,今欲效颦,不只一行脚僧耳。予因学道,偶以笔墨为游戏,原非以此博名,然亦不知不觉坠其中。笑不知禅者为门外汉,予复何辞?”

《云洞流泉图》轴(下图),是他五十三岁时的作品,也是他晚年住处的写生,松溪草阁上绘有云岭洞泉。构图类似王蒙,但笔法简秃则似从黄公望画中变出,成为他自己粗豪雄伟的一路。

除了主要祖述王蒙、黄公望这两大家外,髡残也颇能领会梅花道人吴镇的笔墨妙处。吴镇的画上追董源,苍茫淋漓,具古厚纯朴之气,非气魄雄厚、笔力坚重而又善用墨者不能学;即使能学,若不具备孤高人智亦不足贵。从这两方面讲,髡残的淡泊、孤傲正与之相符,因而髡残的画能得梅道人的真趣也就不足为奇了。现存上海博物馆的《山水册》(下图)用笔都很像吴镇。潘正炜为他的《溪山无尽图卷》作跋,说:“此溪山行脚图卷,叠嶂则祖述山樵(王蒙),平林则力追仲圭(吴镇)。”可见髡残对吴镇的画法,也经过了一番苦心研究。

髡残的画构图一般都很缜密繁复,笔墨苍劲,似乎总有一种凝重、抑郁之气。髡残平日论画,最推许的就是巨然。他曾在《溪山闲钓图》上自题云:“东田又谓余曰:‘若以荆、关、董、巨四者,得真心法惟巨然一人。巨师媲美于前,谓余不可继迹于后,遂复沉吟有染指之志。’”

髡残既深谙于“元四家”的技法,得其精华,而对明代的名画家像沈周、文徵明和董其昌等的画法,也都细心揣摩体会。吴派领袖沈周继承的也是王蒙、吴镇的画风,沈周学画的过程与髡残极其相似,因而髡残的画常有沈周的影迹。《仙源图》(下图)轴是髡残五十岁时的作品,画中清潭溪水,碧绿晶莹,溪河两岸,丛树葱茏。远处崇山耸峙,中间烟云缭绕,隐约中露出琳宫梵宇。用线清晰豪壮,介于黄公望和沈周之间。并不全用干笔皴擦,墨与色浑然一体,笔法苍老雄浑,深沉豪迈。

髡残虽好学古人,但并非一味仿古,而是在学古的基础上,自出机杼。他的画,每每显示出一种原创性,正如他自己在一幅《仿董华亭仙掌图》上所说的:“春日偶忆华亭《仙掌图》,变其法以适意也。”虽然此幅画的丘壑构图,全似董其昌,但是笔墨技法,则已有本家的特色。

髡残的一生,与山水十分结缘。他的家乡武陵(今常德),山川古茂雄奇,林木蓊郁。甲申(明崇祯十七年)后避桃源深处,历观“山川奇僻,树木古怪”。为僧后,云游四方,曾到过黄山,饱览黄山之奇。中年后定居南京,古金陵虎踞龙蟠,钟灵毓秀,深得滋养。最后驻栖牛首山,牛首山双峰突兀,山色黝黑,登山顶遥望,长江襟带,四处青山绿野,沙渚平畴,无一不是天然图画。髡残的游踪所至和生活的处所,种种迹象,似乎都可从他的作品中心领神会。但他还自谦地说:“我尝惭愧这双脚下不曾阅历天下名山;又尝惭此两眼钝置,不读万卷书,阅遍世间广大境界;又惭两耳未尝亲受智人教诲…….”髡残的这种师造化思想,为摹古、拟古之风泛滥的明清画坛注入了一股新鲜空气。由于他主张“论画精髓,必多览书史,登山穷源”,他的画在表现山川云物大气氤氳之时,富有生活气息,迥异于关在书屋里仅靠古人稿本搬移的形式主义作品。

得江山之助的髡残山水,往往顷邈幽深,引人入胜。他的构图,不作危崖奇峰,叫人怪异,而写出屋舍村墟,垂钓读书景色,只觉得系可游可居之地。读了他的画,使人感到祖国河山的壮伟,胸襟为之宽阔,给予人一种壮美的感受。如他的《江上垂钓图》轴(下图),图下方作一老翁,端坐于江边柳下坡地,全神执竿垂钓,旁立一童作陪。江水奔流,江的彼岸,则是山壑纵横,飞瀑流泉,山间云气飞动,古刹隐约可见,景致宜人。画树错落有致,姿态优美,笔力古健。画水线条细润流畅,气色清淡,流动透明。画山多用干笔皴擦,墨色交融,有浑厚感。图中自题曰:“大江之滨石壁之下,仰瞻高林,俯听波涛,不唯荡涤襟怀,实亦遗忘尘浊矣。”画与题相得益彰,意趣非凡。从款署“庚子年石谿残道人”可知此图作于清朝顺治十七年(1660)。

人们常说:“画上的丘壑,即画家胸中的丘壑。”髡残的画多写高远、深远之意境,富有丘壑,可见他师法造化和平日学问蓄积的丰厚。他个性刚直,虽然遁入空门,其实一直关注、思考着国家的命运。例如他在《报恩寺图》上题云:

“石秃曰:佛不是闲汉,乃至菩萨、圣帝、明王、老、庄、孔子,亦不是闲汉。世间只因闲汉太多太多,以致家不治,国不治,丛林不治。《易》曰:‘天行健,君子以自强不息。’盖因是个有用底东西,把来龌龌龊龊自送灭了,岂不自暴自弃哉?”他恪守“自强不息”的信念,痛心“家不治,国不治,丛林不治”的现状,因此寄情于绘画。说明他虽出家为僧,但绝不是短志之辈,而是怀有“老骥伏枥”的信念,其画自然渗透着一种雄健刚直的气韵。

除山水外,髡残还画有佛像传世,如达摩、罗汉、无量寿佛等等。如《画佛卷》所画佛像笔墨晕润,皴点自如,画面沉静古雅,或许其中达摩的形象就是画者的自我写照。

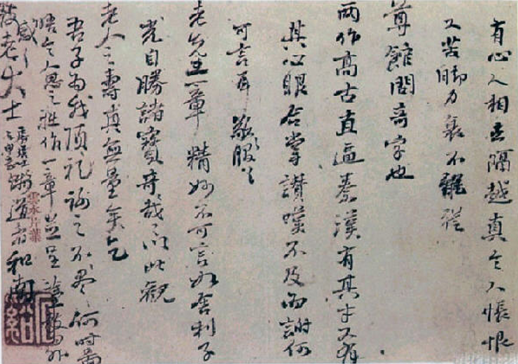

髡残还工书法,学颜真卿,得颜书《论座帖》、《祭侄文》的神韵,融入 “坠石枯藤,锥沙漏痕”的笔意,亦是自成一体。

总结髡残绘画的特点,在用笔上,善用秃笔和渴笔,苍老生辣,所以他的画沉着浑厚而富有质感。他的画风豪放,但没有粗俗之病;他的画面富刚朴之气;他还善于在山石轮廓上用焦墨钩提,用浓墨作苔点,莽莽苍苍,极有生意。他的画大都是浅绛山水,亦多八尺丈匹以上的巨幅,有时还用浓重的赭色点染山石,沉厚精湛,迥异时流。

总之,三百多年来,髡残一直以其人品与画品并重的高华之气,影响着画坛,成为画家心目中的丰碑。中国常德诗墙选刻髡残的画作和诗作就是要弘扬他的这种高华之气,让优秀的传统国粹激励和影响画坛,鉴古资今,推陈出新。(作者系常德诗墙博物馆馆长)

(本文参考资料较多,不便一一列举,在此一并致谢。)

(编辑:雷春嫍)

(审核:欧子成)

(签发:李云峰)

湘公网安备 43070202000748号

湘公网安备 43070202000748号

账号+密码登录

还没有账号?

立即注册